Un déjeuner sur l’herbe d’Hippolyte Pierre Delanoy, 1877 : une évocation de l’œuvre de Manet

Hippolyte Pierre Delanoy (1849-1899), Un déjeuner sur l’herbe, 1877 (FNAC 59, 185)

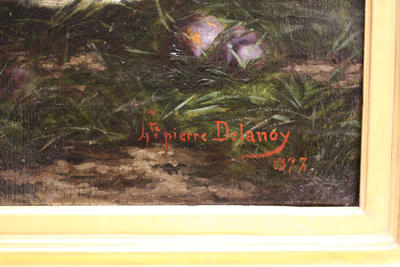

Détail de la signature

Ce cliché conservé aux Archives nationales présente une partie des achats de l’État au Salon de 1878, rassemblés pour le photographe Michelez. En haut, au milieu, on reconnait le tableau d’Edmond Dupain, Le Droit de sortie à Bordeaux, XVIe siècle (FNAC 189), déposé en 1879 au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. En dessous, au milieu, le Christ mort de Jean-Jacques Henner (FNAC PFH-5965) est déposé en 1878 au musée de Belfort. Les tableaux suivants ont tous été déposés en 1879 : en haut à gauche, le tableau de Marcellin de Groiseilliez, Vue d’Amélie-lès-Bains (FNAC 62) au Musée de Narbonne ; en dessous, le tableau de Julien Dupré, Les Lieurs de gerbes (FNAC 190) au Musée du Mans ; et enfin, en haut à droite, le tableau d’Alfred de Curzon, Ruines de l’Acropole (FNAC 63) au Musée de Poitiers. Parmi ces artistes, certains vont connaître une importante renommée, en particulier Curzon, Dupré et surtout Henner.

Détail de l’ombrelle blanche en bas à gauche.

Détail du panier de cerises renversé

Détail du pâté en croûte entamé.

Hippolyte Pierre Delanoy, Butin de guerre, 1878 (Achat à l'artiste en 1880, Inv. : FNAC 111)

Ce tableau de dimensions moyennes (114 x 147 cm) est présenté au Salon des Artistes Vivants de 1878 sous le numéro 682. Signé et daté de 1878, il est acquis auprès de l’artiste le 30 janvier 1880 pour la somme de 2500 francs. L’œuvre est déposée en 1880 au Musée des Beaux-Arts et d’archéologie de Besançon. Il s’agit d’une nature morte évoquant un fait militaire, composée d’armures, d’épées et de militaria auxquels s’ajoutent des éléments liés au jeu : bourse garnie de pièces et au premier plan à gauche une paire de dés.

Hippolyte Pierre Delanoy, Chez Don Quichotte, 1879 (Achat en salon en 1879 (Salon des Artistes Vivants, n°892. Paris.), Inv. : FNAC 311).

Évocation de l’univers fantasmatique du fameux héros espagnol du roman de Cervantes, en témoignent les livres et enluminures attestant des lectures romanesques du « chevalier à la triste figure » mais également les boucliers et armures des chevaliers d’un Moyen-Age rêvé.

Conservé depuis 1879 au Musée des Beaux-Arts de Lyon, ce tableau de l’artiste français quelque peu oublié Hippolyte Pierre Delanoy (1849-1899) n’est pas sans proposer une résonance iconographique singulière avec l’emblématique œuvre de Manet. Cette acquisition s’inscrit dans la politique d’achat de l’État au Salon et témoigne de la diversité esthétique de celle-ci au XIXe siècle.

Une œuvre caractéristique des achats en Salon

Lors de son achat au Salon de 1878, rien ne semble permettre de distinguer cette œuvre des autres, hormis sa qualité picturale intrinsèque. Une photographie des œuvres achetées à ce Salon montre ce Déjeuner sur l’herbe aux côtés d’autres tableaux qui reflètent l’éclectisme des achats de l’État : des peintures de paysage (Alfred de Curzon, Ruines de l’Acropole, Marcellin de Groiseilliez, Vue d’Amélie-lès-Bains), des peintures d’histoire (Edmond Dupain, Le Droit de sortie à Bordeaux), des peintures naturalistes (Julien Dupré, Les Lieurs de gerbes), des peintures religieuses (Jean-Jacques Henner, Le Christ mort) et enfin des peintures de genre avec la nature morte de Delanoy. Il s’agit de son premier achat par l’État, qui sera suivi de trois autres entre 1879 et 1883. Fils du peintre Jacques Delanoy, élève à l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon puis de Paris, il y suit l’enseignement de Félix Barrias, Léon Bonnat puis Antoine Vollon. Il expose aux Salons de Lyon et de Paris de 1863 à 1899 de somptueuses natures mortes (qui sont sa marque de fabrique) et des paysages souvent empreints d’exotisme. Il n’est donc pas étonnant que sa nature morte exposée au Salon de 1878 retienne l’attention de l’État.

Une citation explicite du tableau de Manet

Une analyse iconographique de ce Déjeuner sur l’herbe ne peut aujourd’hui qu’interroger notre regard. Sont représentés, disposés sur une nappe blanche, les apprêts et restes d’un repas consommé mais sans les protagonistes qui ont disparu de la scène. Les seuls indices d’une possible présence humaine sont signifiés par une ombrelle pour la gent féminine et un chapeau haut-de-forme pour la gent masculine, vraisemblablement de la haute société. La référence au Déjeuner sur l’herbe de Manet se montre très explicite. Nul besoin de rappeler l’importance fondatrice de l’œuvre de Manet dans l’histoire de la peinture occidentale, si ce n’est le scandale pictural et esthétique que cette œuvre emblématique déclencha au Salon des Refusés de 1863. Ses contemporains y avaient parfaitement perçu le caractère indécent du sujet choisi, une « grisette » et sa compagne en galante compagnie masculine. Delanoy semble ici reprendre le même motif, mais de manière plus allusive en évoquant les suites du déjeuner : le repas consommé, les allusions grivoises symbolisées par quelques habits soulignant l’absence d’un couple hors champ, la forme phallique des bouteilles, de la baguette ou du couteau, ou les restes du pâté entamé, des fruits renversés et gâtés indiquent que vraisemblablement une autre forme de consommation a eu lieu. En reprenant le langage iconographique classique de la nature morte, Delanoy évoque à travers cette toile les vanités du monde et de l’espèce humaine. La qualité du rendu pictural des fruits et des restes du repas, dont le contraste et le dégradé des coloris entre le blanc immaculé de la nappe, le rouge et la polychromie des autres éléments de la composition, contribue à faire de cette œuvre une singulière fantaisie ; comme celle d’un État qui, faute d’avoir acheté le premier Déjeuner sur l’herbe, n’acquiert pas moins de 15 ans après un autre Déjeuner sur l’herbe, dont la libertine conclusion, non dénuée d’humour, est celle d’un artiste qui mérite assurément d’être redécouvert.

Xavier-Philippe Guiochon, Responsable des collections historiques et modernes (1870- 1960)

Centre national des arts plastiques

GUÉGAN S., 2011, Manet, inventeur du moderne. Musée d’Orsay, exposition, [Paris, 5 avril-3 juillet 2011], Gallimard/ Musée d’Orsay, Paris.

TAPIÉ A., 1990, Les vanités dans la peinture au XVIIe siècle. Petit Palais, exposition, [Paris, 15 novembre 1990-20 janvier 1991] / [organisée par le Musée des beaux-arts de Caen], Editions de la RMN, Paris.

STERLING Ch., 1985 La Nature morte : de l'Antiquité au XXe siècle, Macula, Paris.

CACHIN Fr., 1983, Manet. Galeries nationales du Grand Palais, exposition [Paris, 22 avril-8 août 1983], Editions de la RMN, Paris.